ここでは

さしがねについてご紹介します。

この記事を読んで

少しでもさしがねに興味を持って頂けたら嬉しいです。

早速

さしがねの世界へお進みください。

さしがねとは

大工道具で

金属製の直角に曲がった定規で『 曲尺(かねじゃく)』とも呼びます。

さしがねの歴史は

千年以上も前の飛鳥時代に聖徳太子が伝えたと言われています。

そして

さしがねと規矩術(きくじゅつ)と言う加工技術によって

神社仏閣などに見られる隅角部や軒廻りの組立角度を割り出し木材に墨付けする方法として昔から伝えられて来ました。

規矩術(きくじゅつ)は

江戸時代の和算が根本になっており角度の観念がなかったそうです。

(角度は西洋から輸入され100年近くの時間をかけて世に出回ることになります)

それではどうやって角度を出していたのか。

底辺と高さの「比」を使う『 勾配 』で角度を表していました。

水平に一尺進む間にどれだけ高くなるかで表した物です。

現代の三平方の定理の考え方を実践していたのです。

時代と共にこの技法は発展し現代に確立しています。

今尚

大工さんは先人の技術や知恵を継承し

さしがねと規矩術を使い日本の美しい建物を建築しています。

さしがねは直角を出すだけの道具ではないのです。

さしがねの使い方 基礎

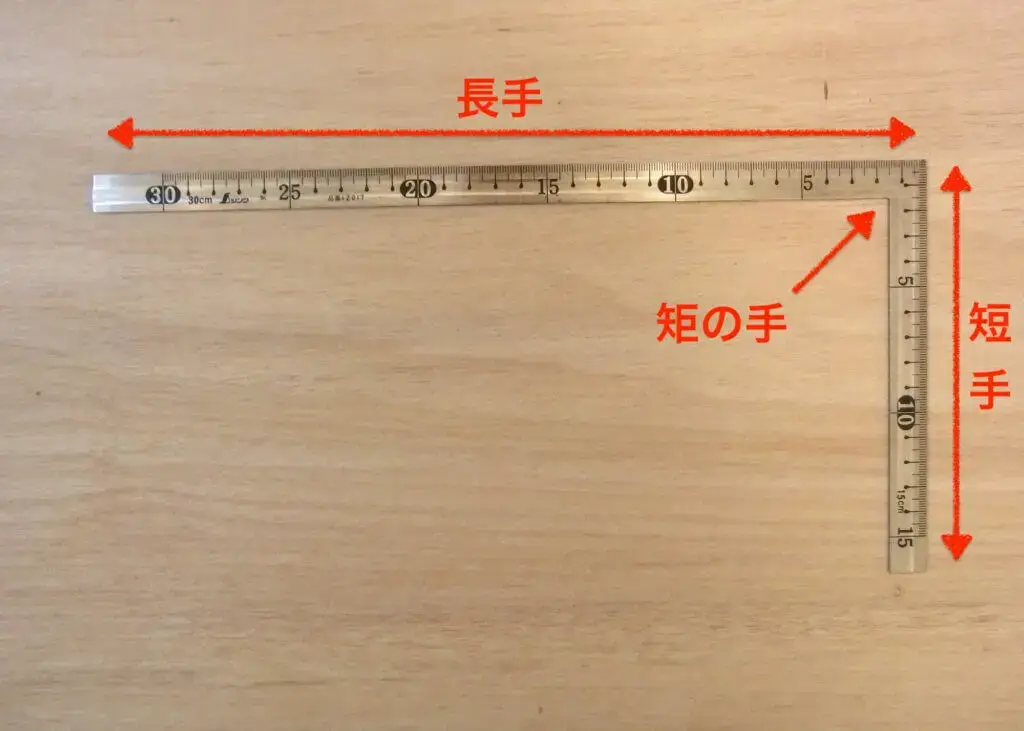

長い方を長手(ながて)、短い方を短手(みじかて)又は妻手(つまて)とも呼びます。角の所を矩の手(かねのて)と言います。

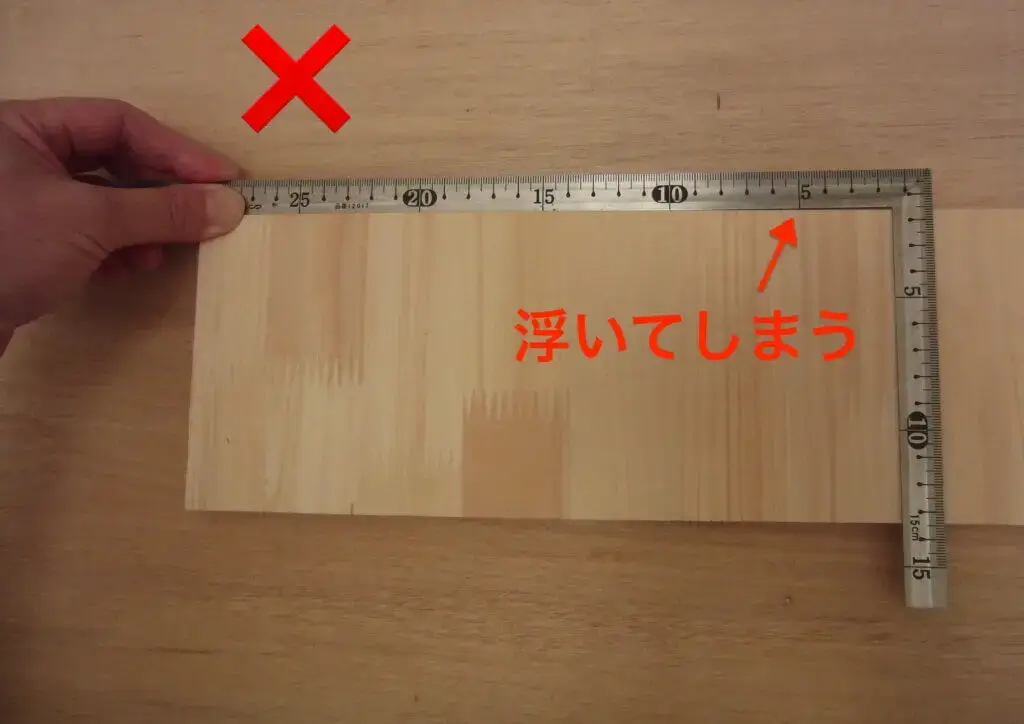

持ち方

長手の中央あたりを持って使います。

材料に当てる時は

長手の内側全体を材料の側面に押し当てるようにします。

端っこを持って押し当てても長手の内側全体が密着しないので正確に墨線が引けません。

直角に線を引く

先ほどの要領で長手を押し当てて短手で墨線を引きます。

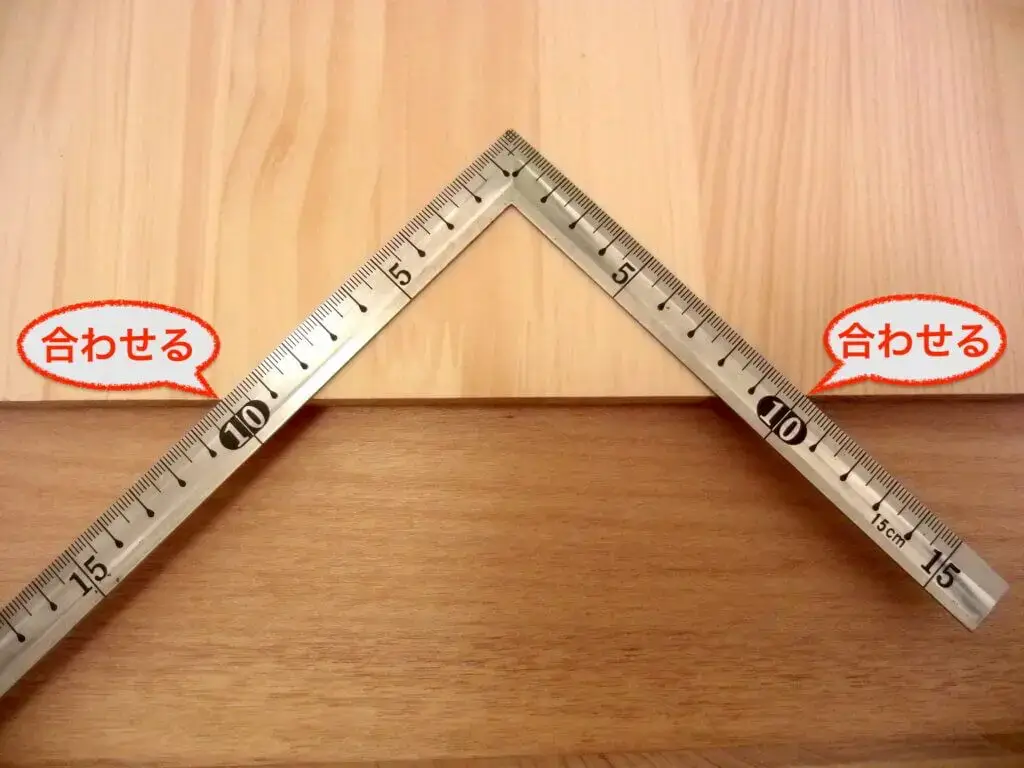

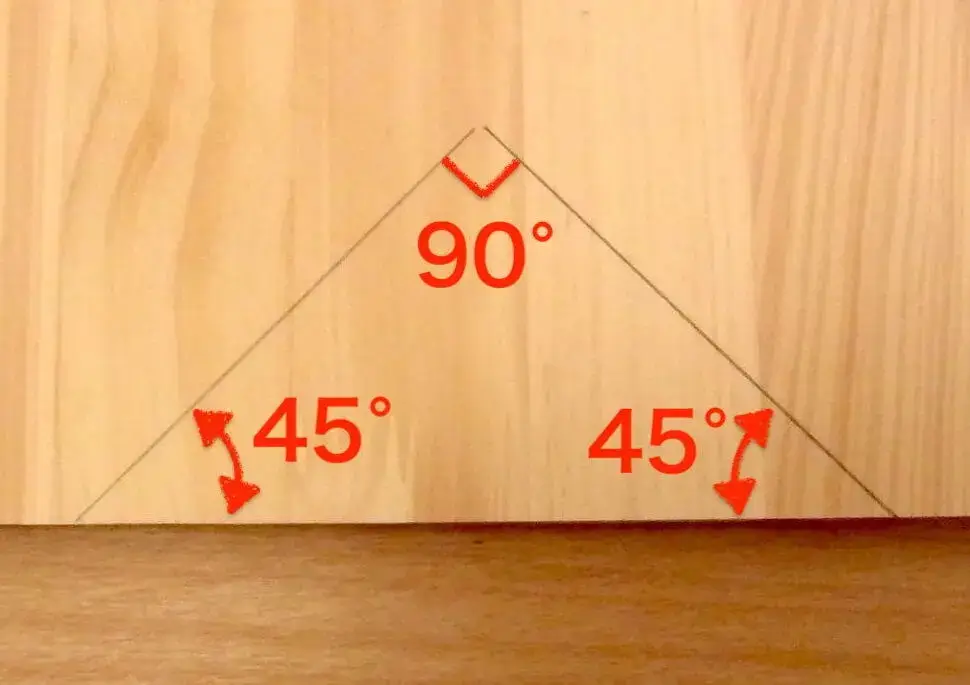

45度の線を引く

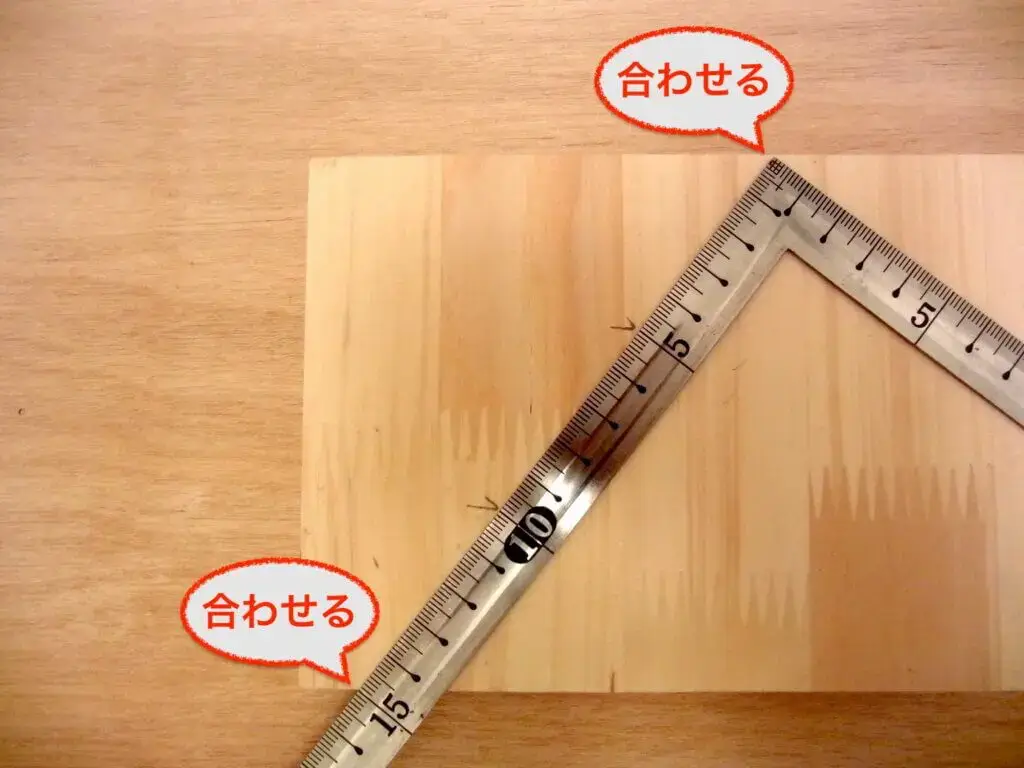

長手と短手の同じ目盛りを基準となる木端に合わせて墨線を引く。

すると「 45° 」の線が引けます。

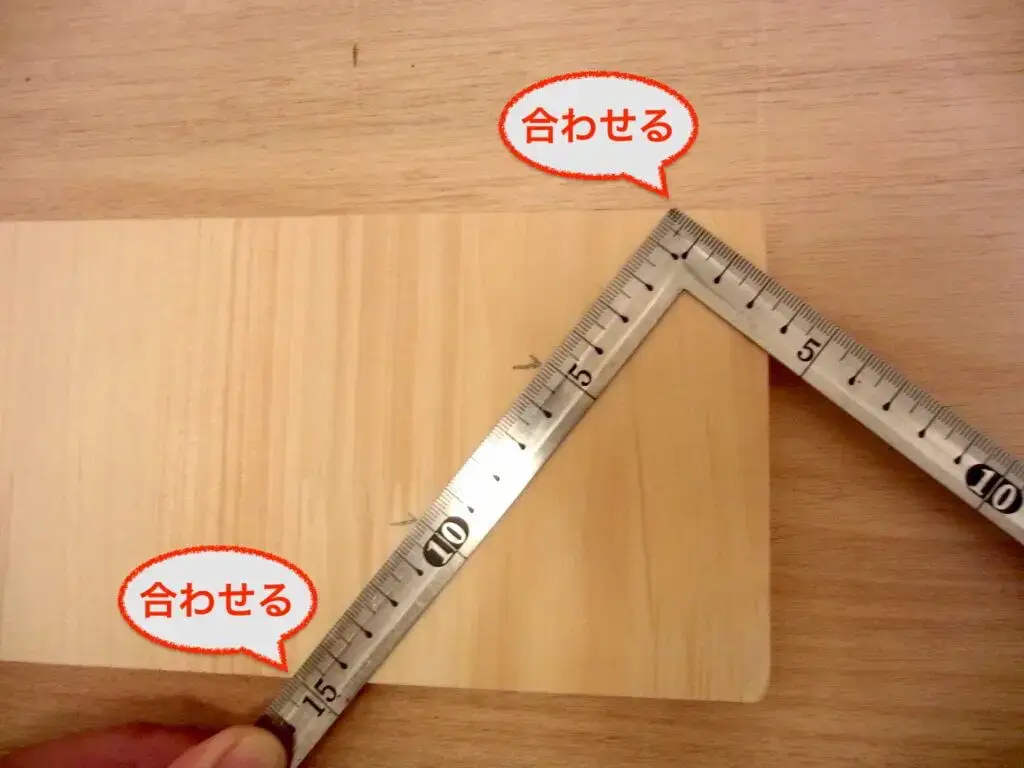

均等に割り付ける

さしがねを斜めに使います。

等分したい数の倍数で切りの良い数字に合わせて印を付けます。

「 3等分 」する例で解説します。

まず材料の左側に印をつけます。

「3」の倍数で「15」に合わせました。

3等分なので「5」と「10」の所に印をつけます。

右側にも同じ様に印を付けます。

印をつけた所をつないで墨線を引きます。

これで3等分できました。

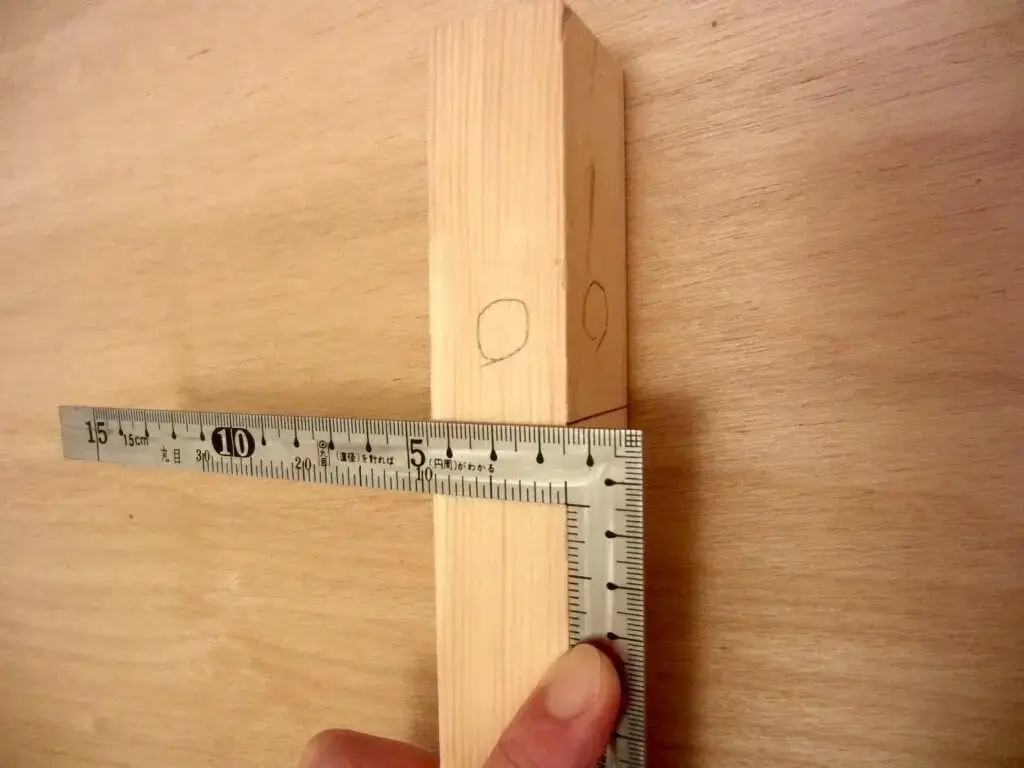

角材に矩(かね)を巻く

直角を大工さん用語で「矩(かね)」と言います。

角材へ直角に精度良く墨付けしていく方法を紹介します。

1、任意の隣り合った2面を基準面とします。

2、さしがねの表目側を使って基準面と右隣の面に墨線を引きます。

3、裏目側でさっきとは反対方向に同じ様に線を引きます

2面ごとに墨線を入れることで誤差が減りより正確に墨線がかけます。

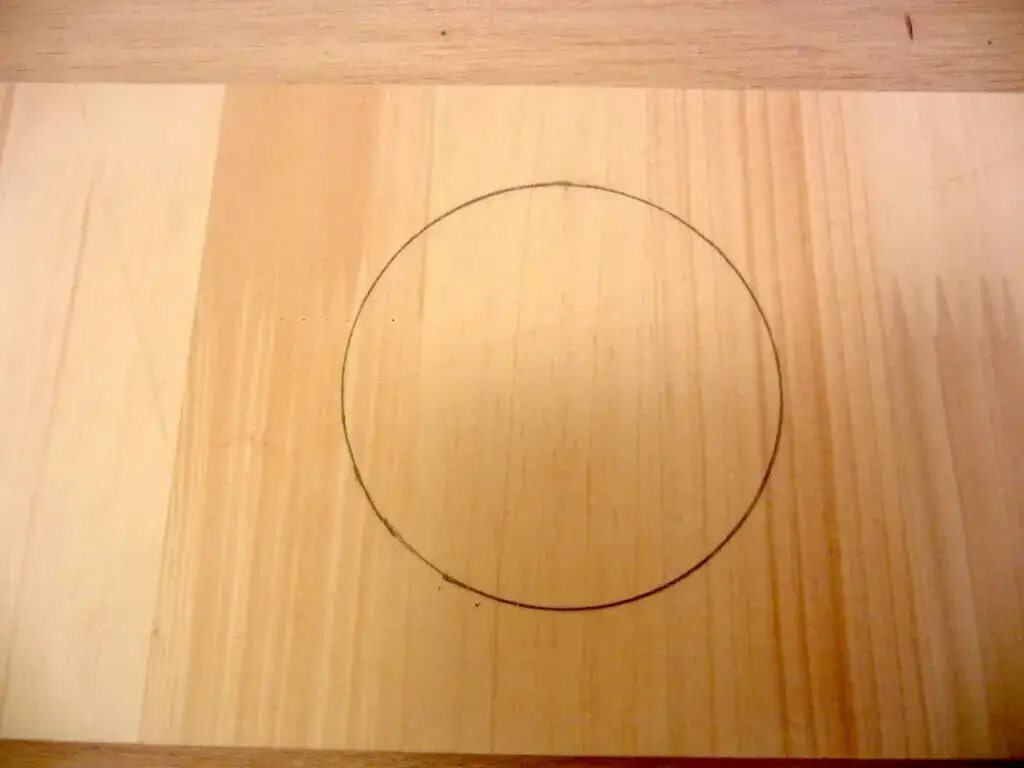

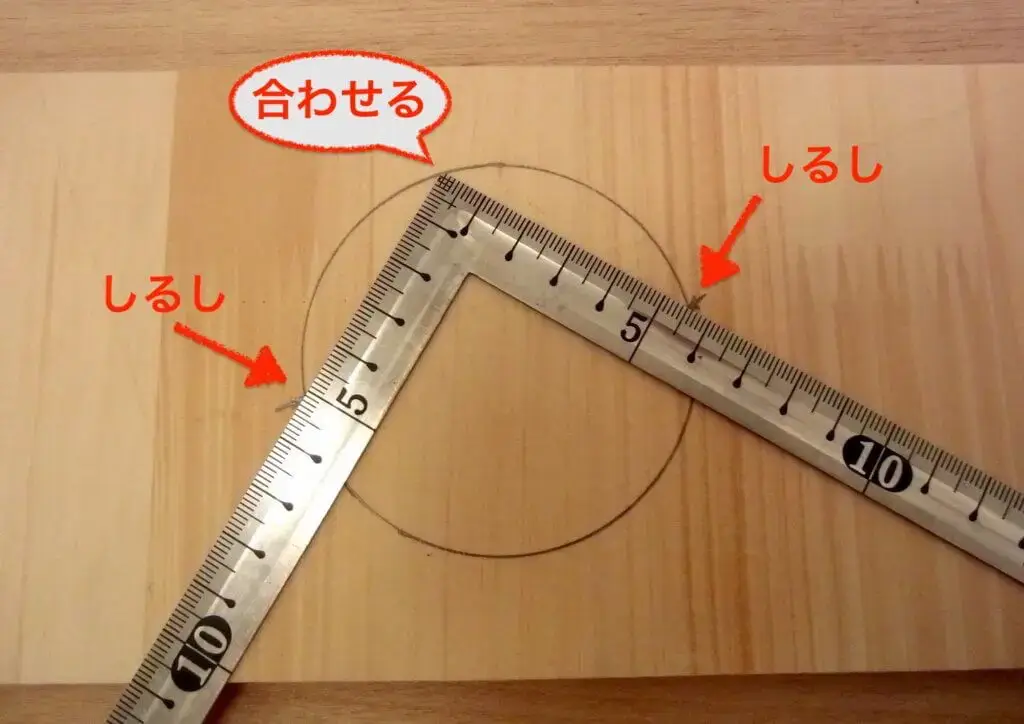

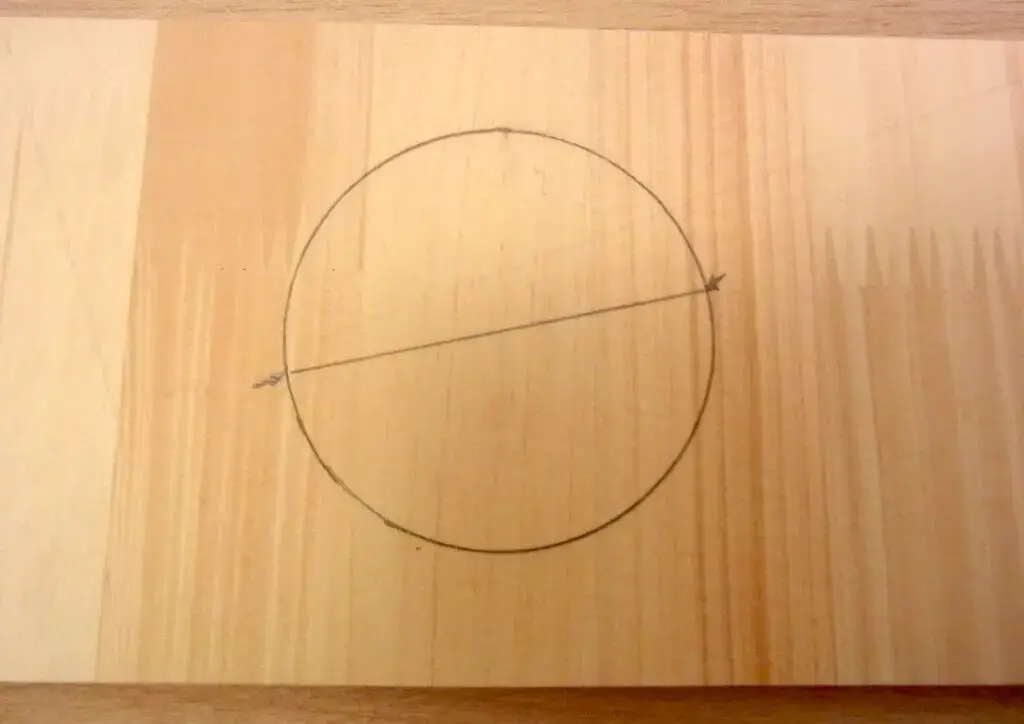

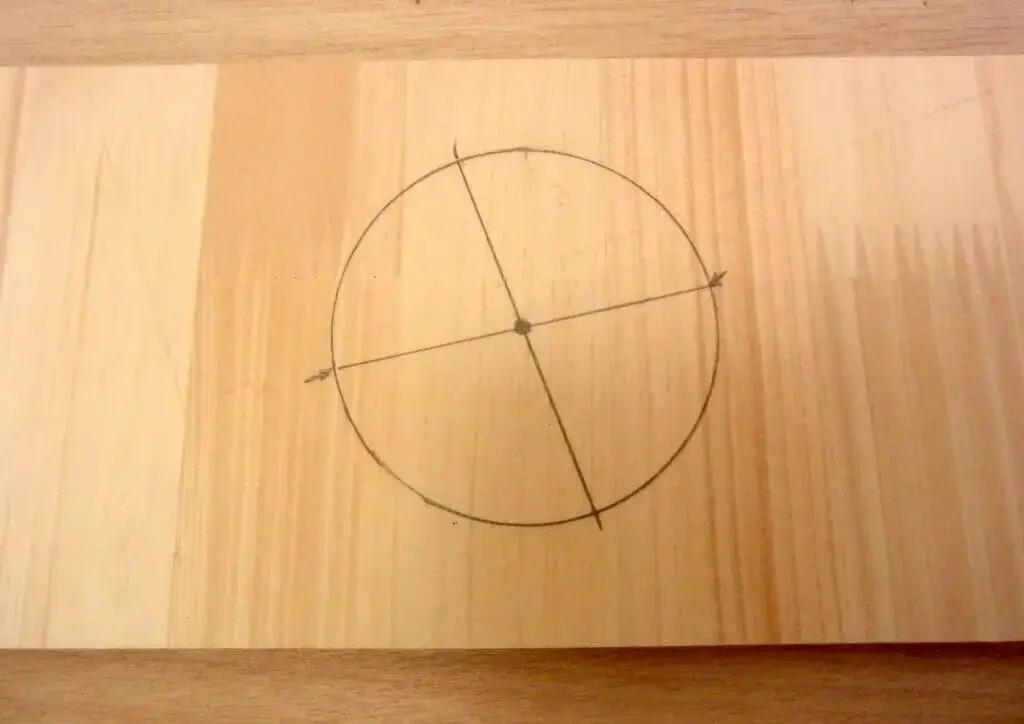

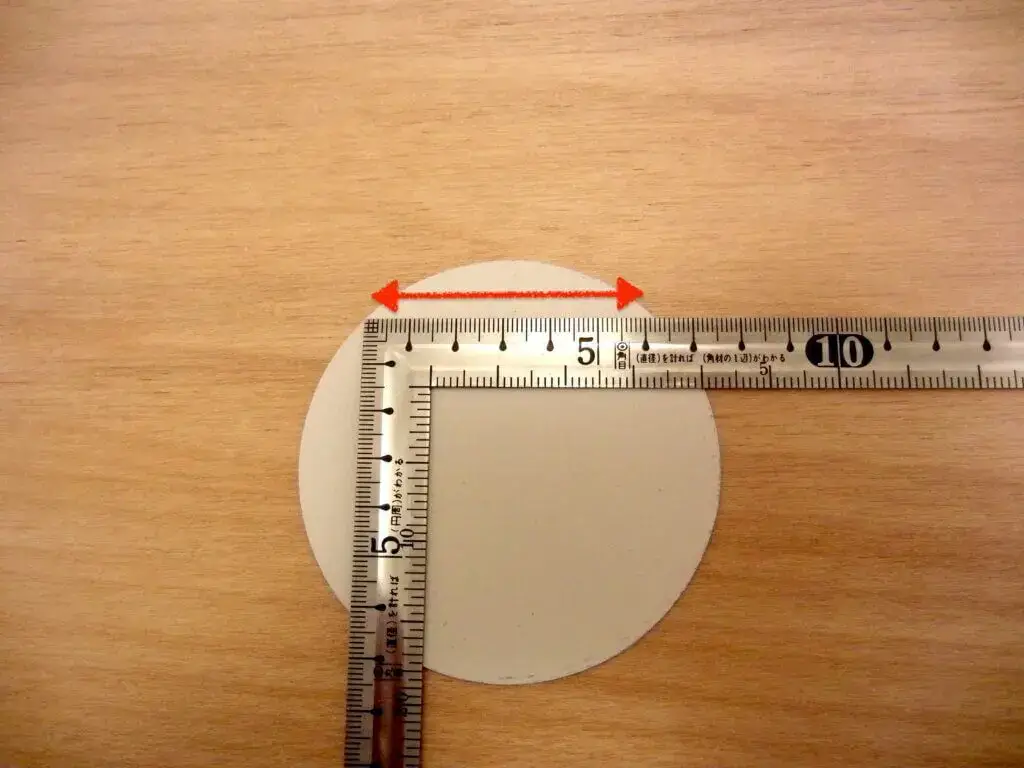

円の中心に線を引く

▼さしがねを使えば円の中心が簡単に出せます。

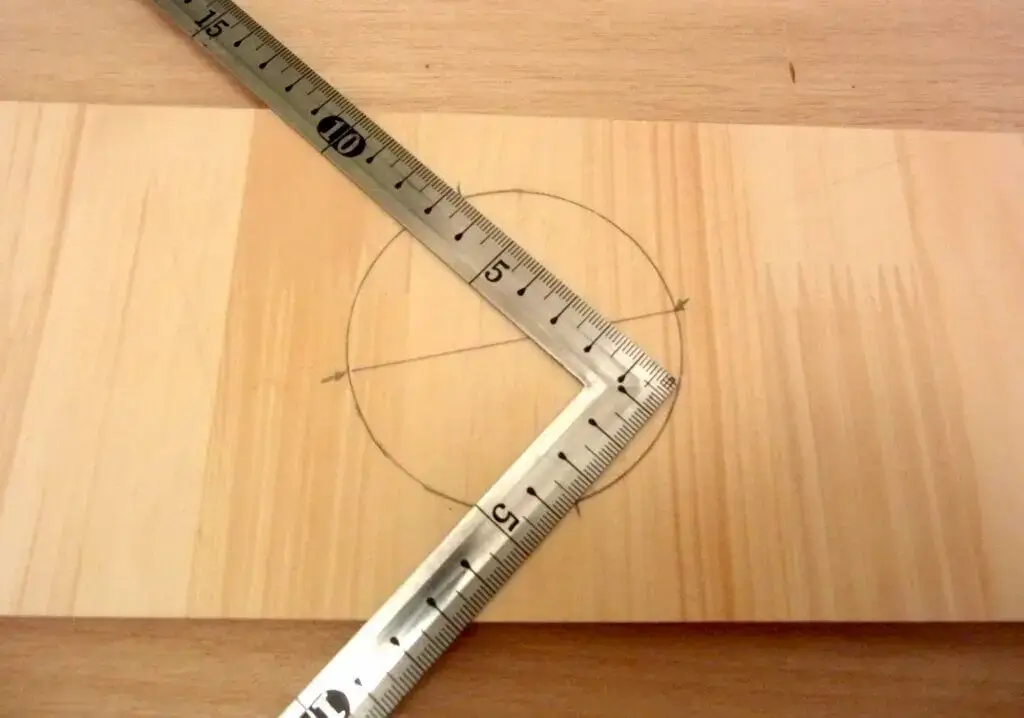

▼さしがねの「角」を円周上に置き

長手と短手の外側が交差したところに印を付けます。

▼ しるしを付けた所をつないだ線が円の直径です。

そして、その「1/2」が円の中心になります。(円周角の定理)

▼ 計算しないで正確に中心を知る為にはもう一度同じようにしるしを付けて

▼ しるしを繋げて墨線が交差したところが円の中心になります。

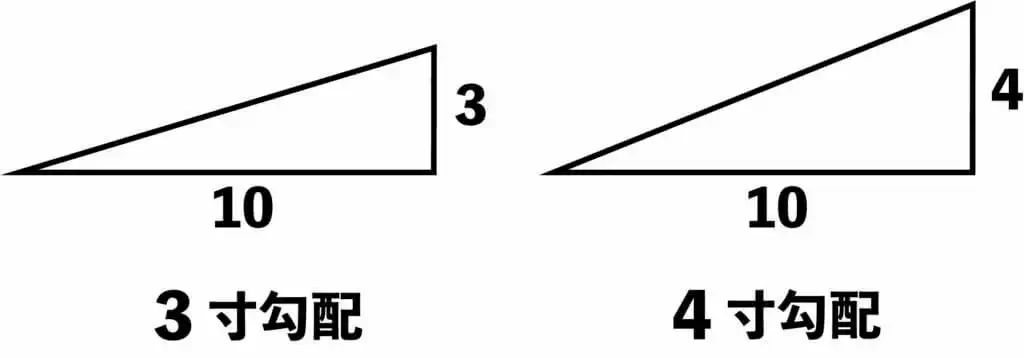

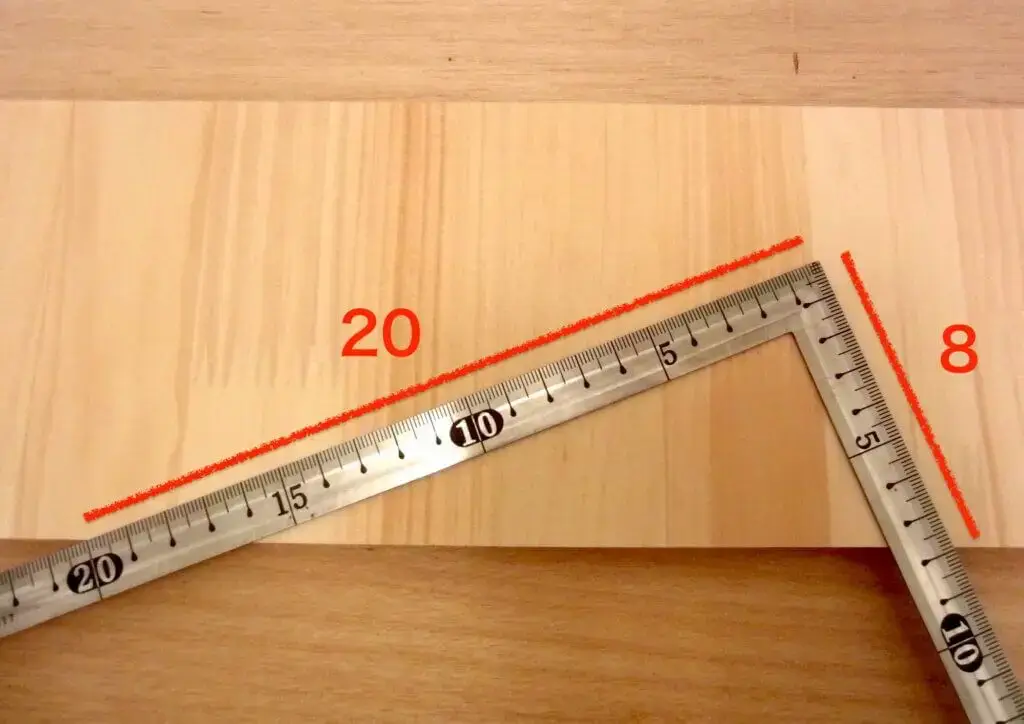

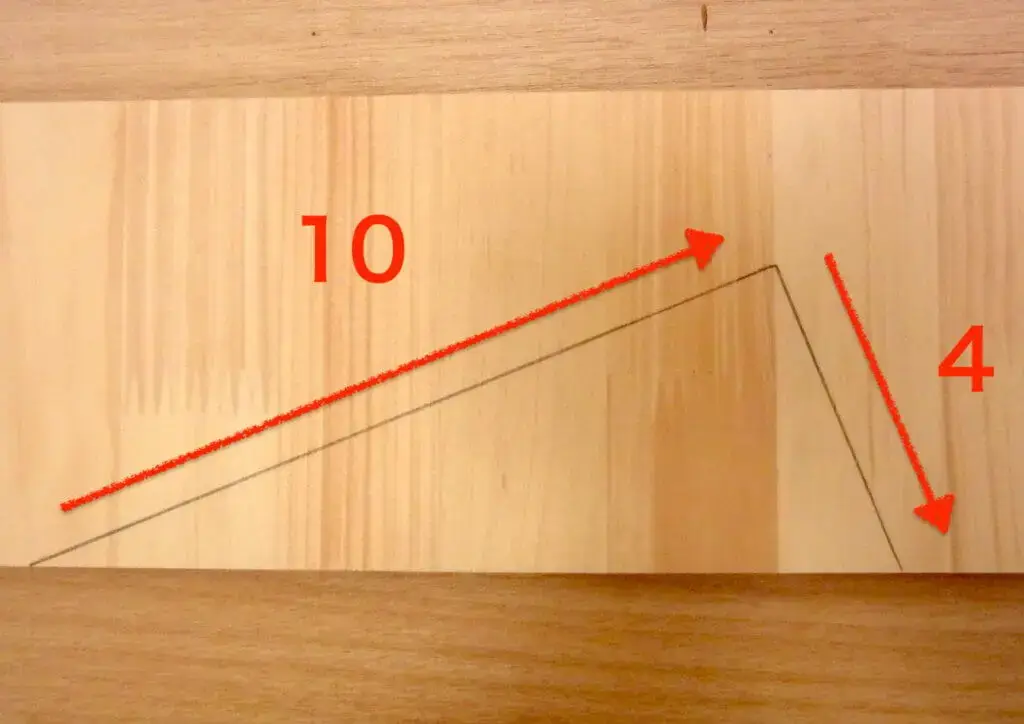

センチのさしがねで4寸勾配をかく

屋根などの勾配は角度ではなく勾配で表します。

尺寸法表記のさしがねが無い場合でも書けます。

・3寸勾配は

水平に「10」行って、垂直に「3」上がる「10:3」の割合。

・4寸勾配は

「水平に「10」行って、垂直に「4」上がる「10:4」の割合。

▼さしがねを使って4寸勾配を墨付けしてみます。

長手を「20」で基準に合わせて、短手は「8」に合わせます。

▼ 10:4の割合で4寸勾配の墨線が引けます。

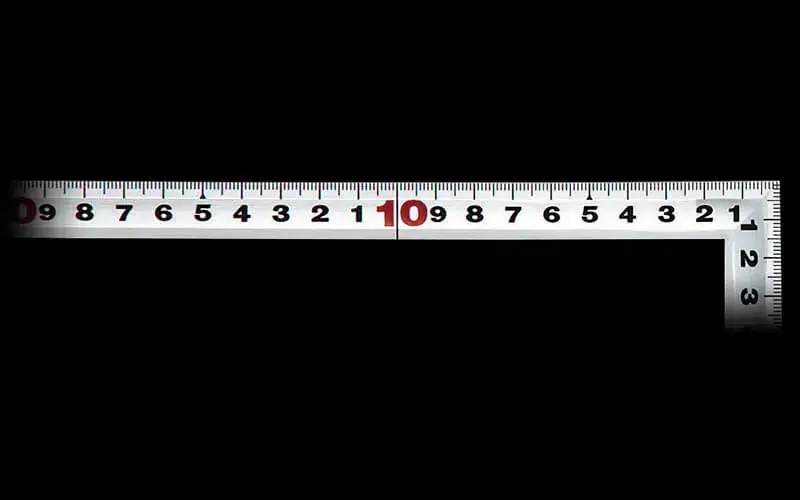

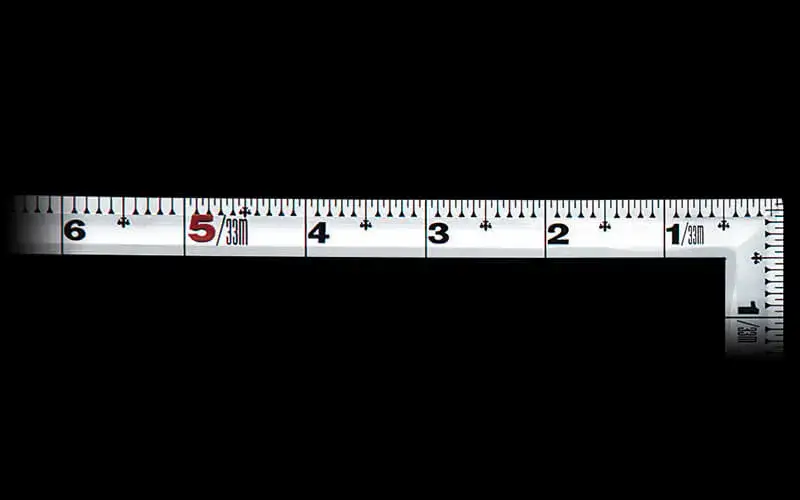

さしがねの目盛りについて

目盛りの種類

現在販売されているさしがねの目盛りは

・メートル法で表記のもの

・尺相当目盛りの表記のもの(1尺は10/33mで表されています)

があります。

さしがねを購入する際は目盛り表示には注意が必要です。

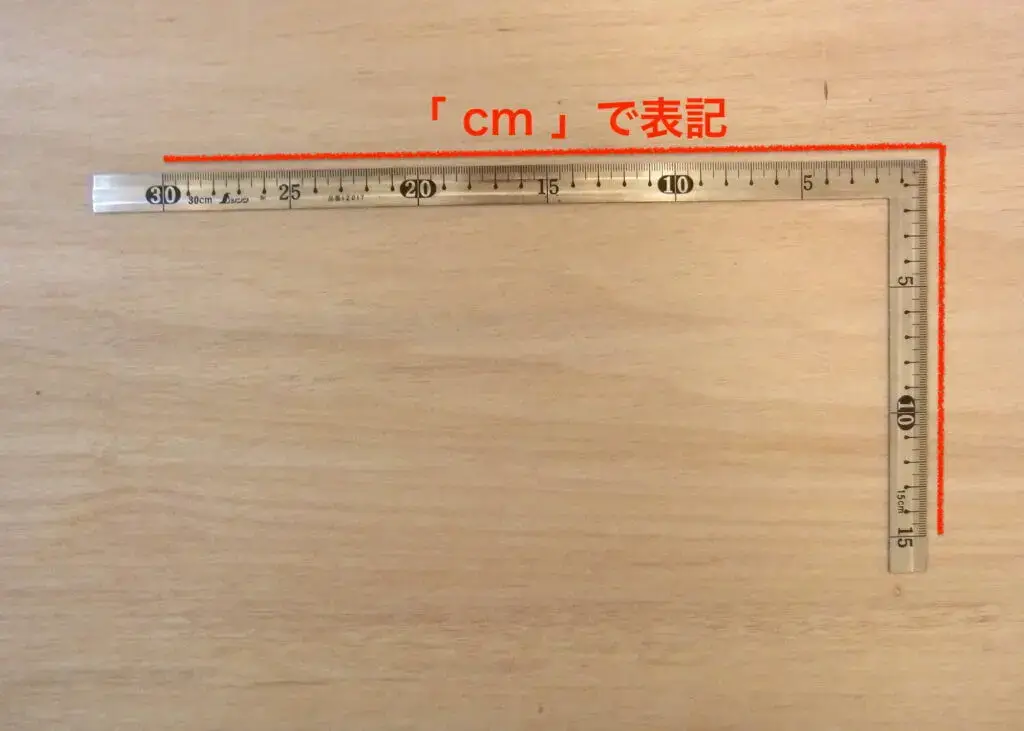

▼ センチ表記の目盛り

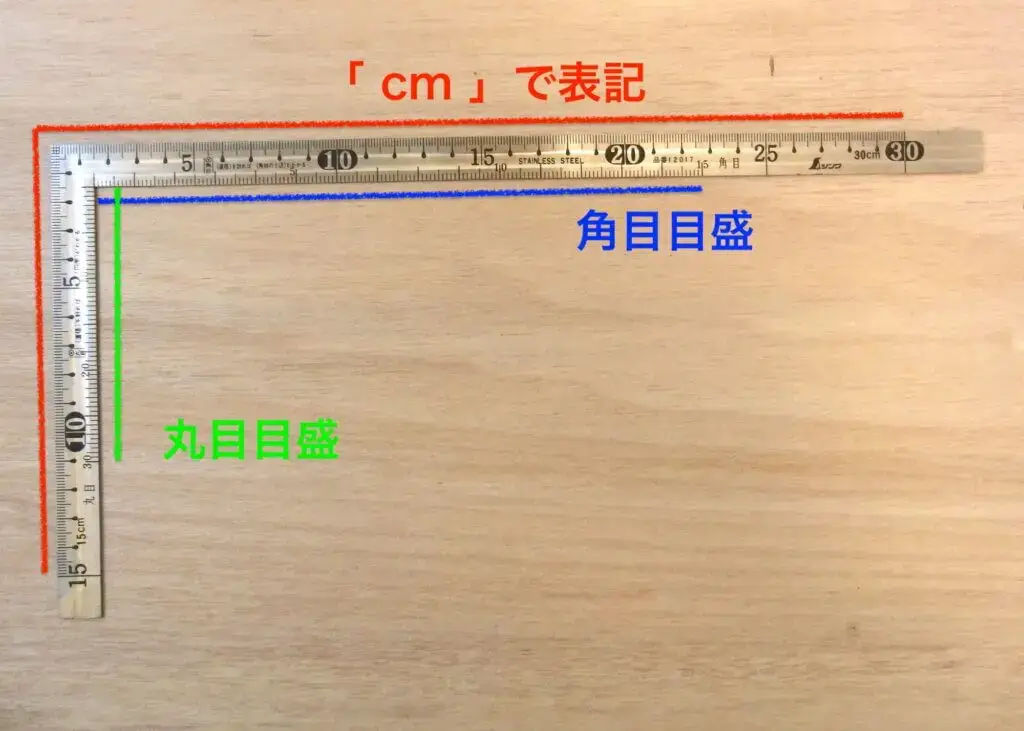

▼ 尺相当の目盛り

なぜ尺寸法が今も残されているのか

建築の世界では今でも尺寸法を使って作業するからです。

古来から継承されてきた技法では尺寸法の目盛りが使い易いのです。

日常のDIYで使うさしがねはセンチやミリで表記されたものが

扱い易いのではと思います。

購入するときは使用用途に合ったものを選ぶ事が大切です。

表目と裏目について

ここでは

「センチ」表記のさしがねで解説しています。

さしがねには「 表の面 」と「 裏の面 」があります。

表面のことを 「表目側」

裏面のことを 「裏目側」

と言います。

表目側には

「センチ」で書かれた目盛りが表記されています。

裏目側には

さしがね外側には同じ様に「センチ」表記がされています。

内側には「角目」と「丸目」の目盛りが振られています。

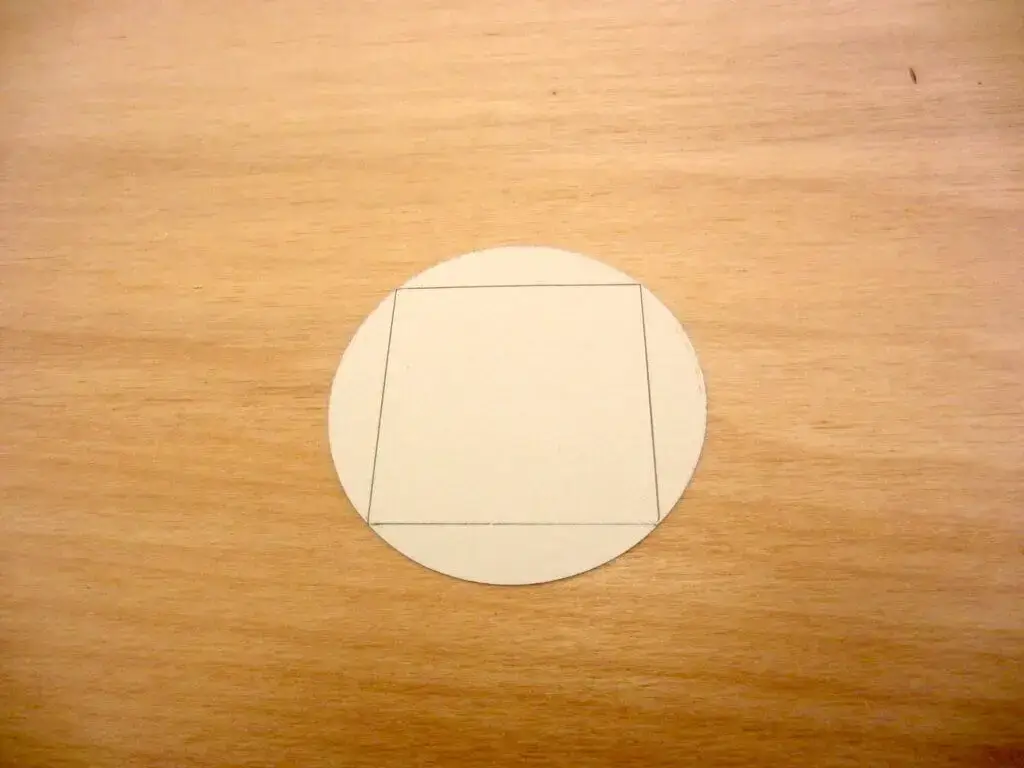

角目の目盛りで

円の「直径」を測ると「正方形の一辺の長さ」がでます。

「 √ 2倍 」(1.414倍)した目盛りになっています。

▼丸太から取れる角材のサイズがわかります。

丸目の目盛りで

円の「直径」を測ると「円周」が読み取れます。

円周率「3.14」で割られた目盛りになっています。

使う場面があまり無いかと思いますが

覚えておくと役立つ日が来るかもしれません。

さしがねの精度確認方法

さしがねの90°の精度を確認する方法です。

簡易的な方法ですので

落とした時などチェックする際に活用してください。

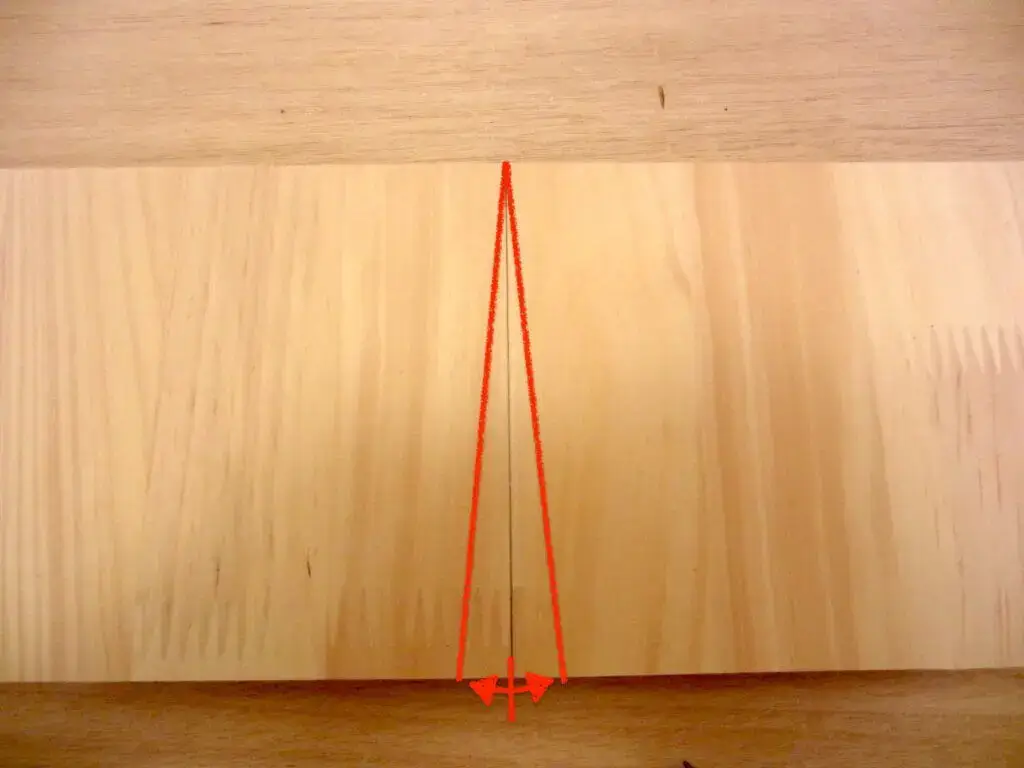

確認方法1

▼1、板材を用意します。

▼2、「表目」で直角に線を引きます。

▼3、「裏目」で同じところに線を引きます。

▼線がずれている場合は90°が出ていない可能性があります。

スコヤなどでさしがねを確認してみてどちらに曲がっているのかを確認します。

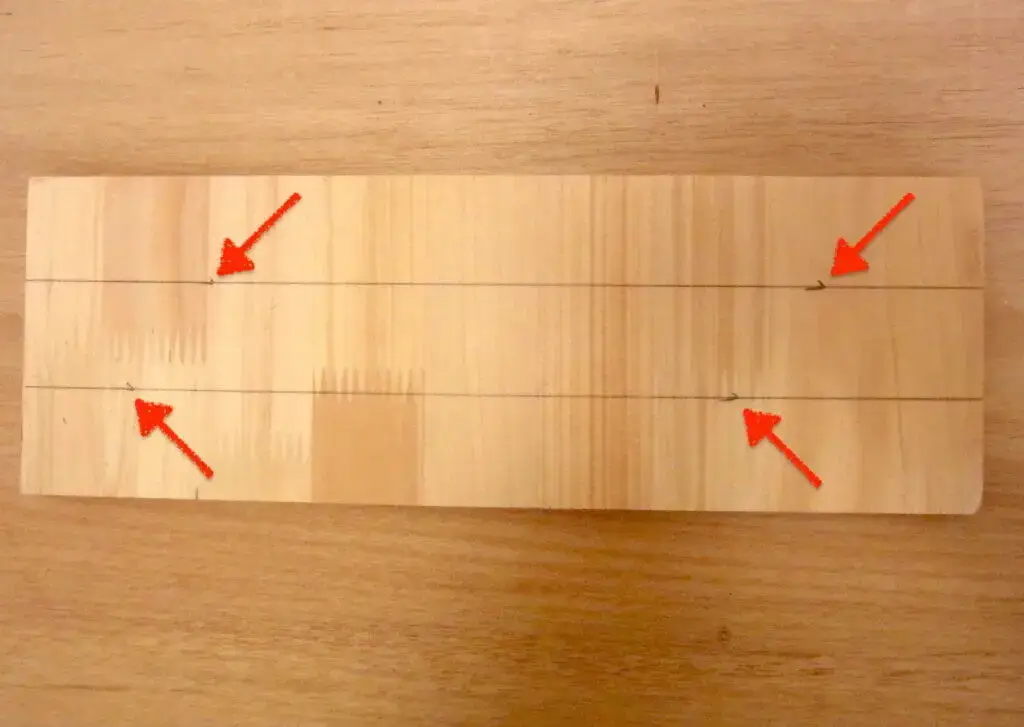

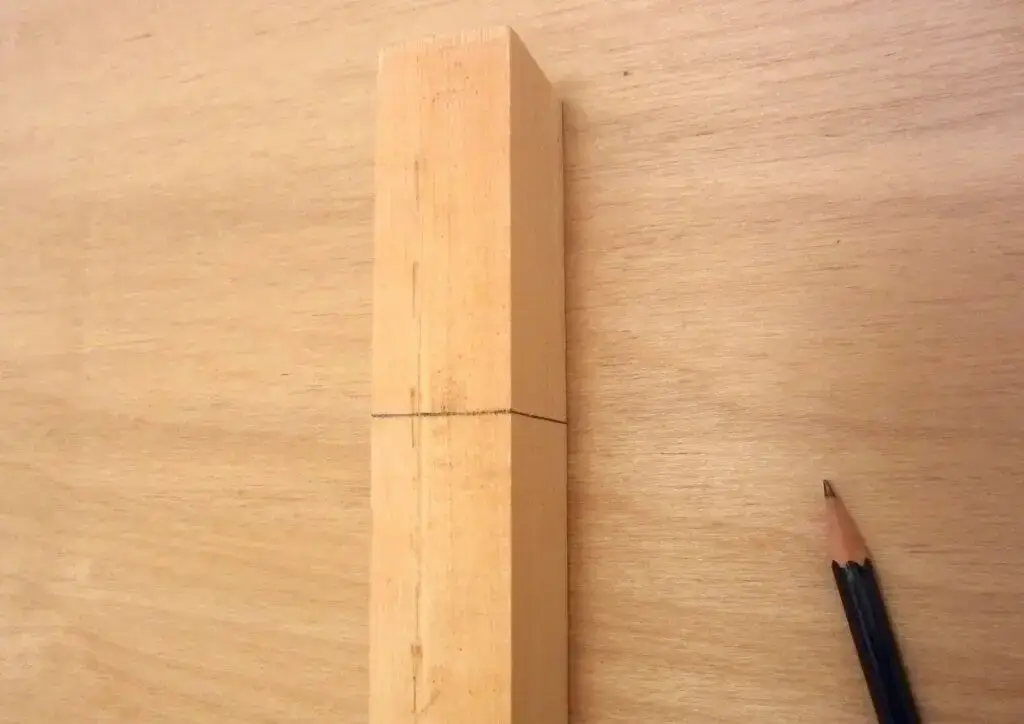

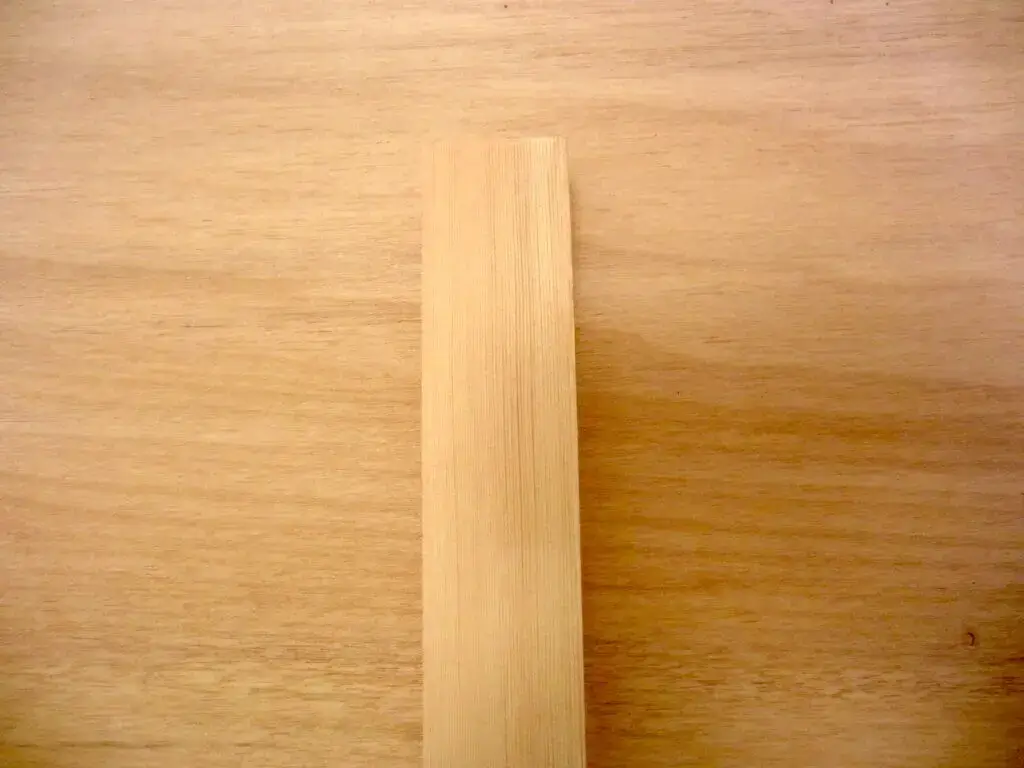

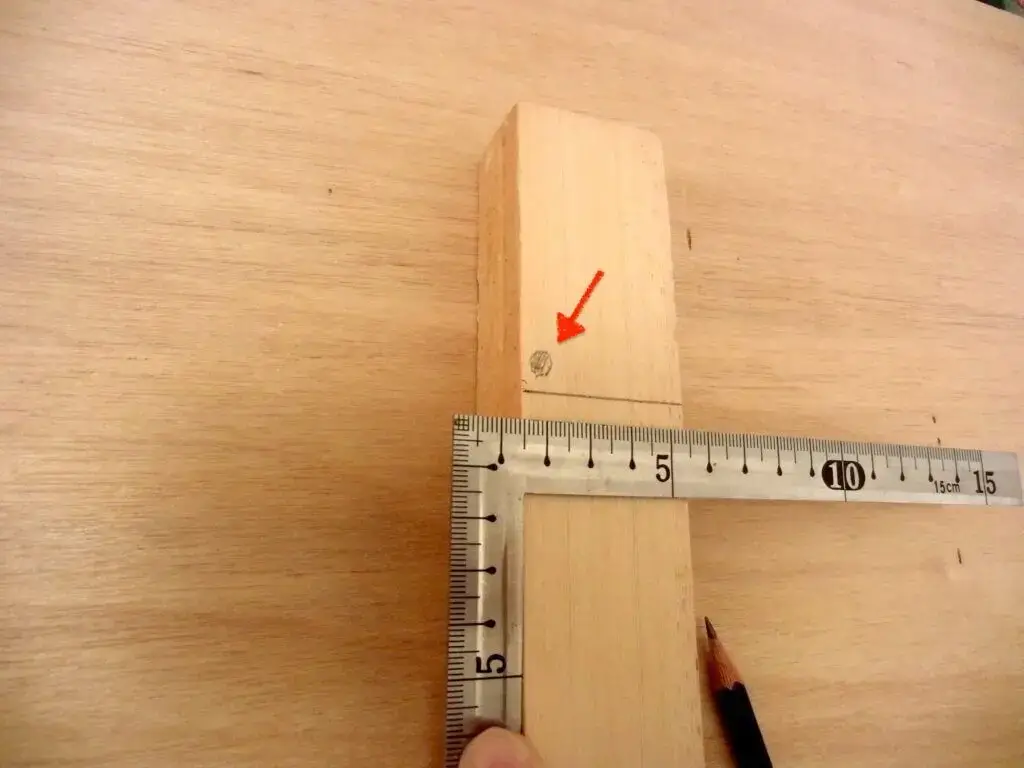

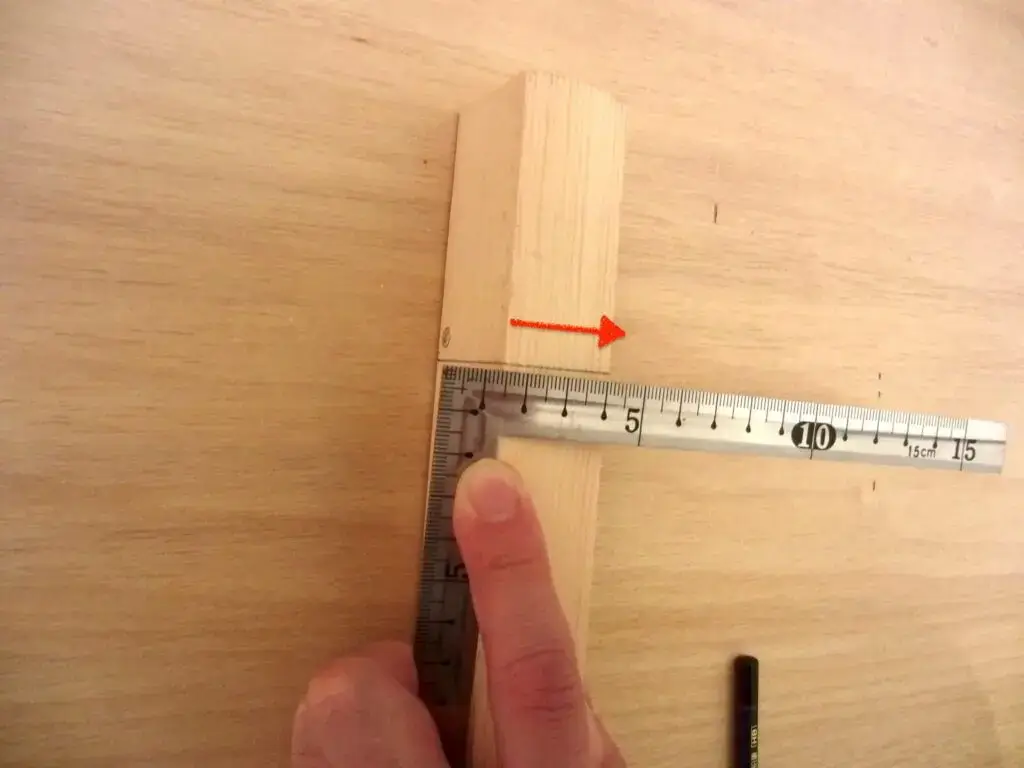

確認方法2

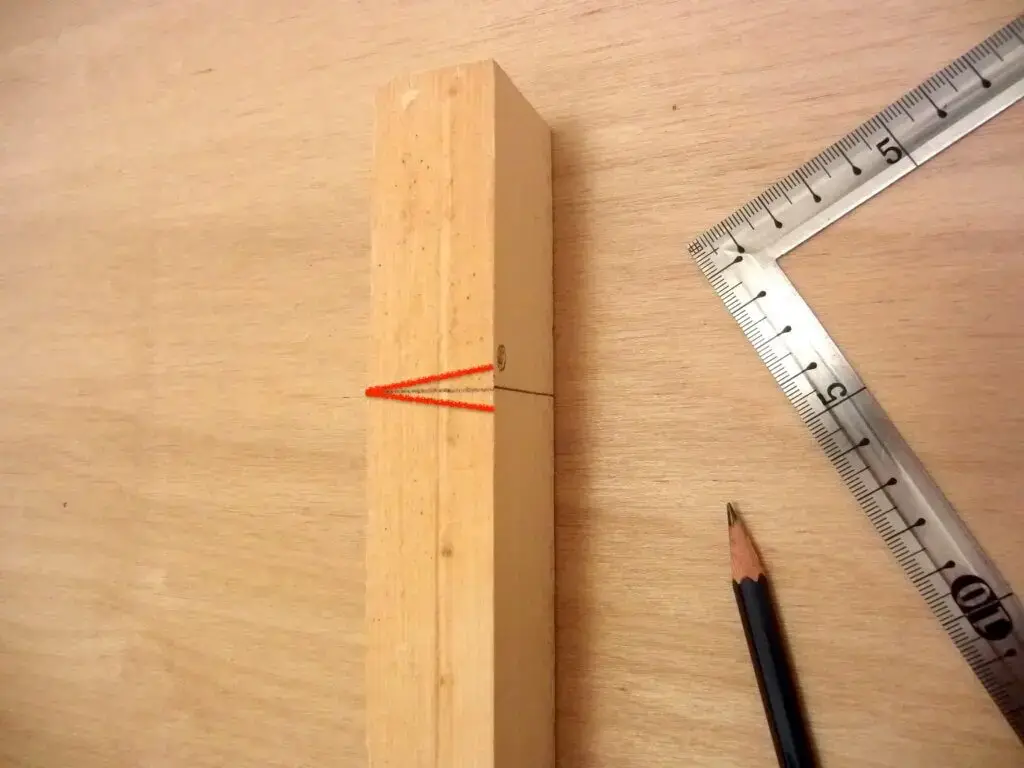

▼1、角材を用意します。

10cmぐらいの太めのものがより正確に確認できます。

▼2、起点を決めて

▼3、起点から一周線を引いて行きます。

▼起点に戻ってこない場合は90°が出ていない可能性があります。

スコヤなどでさしがねを確認してみてどちらに曲がっているのかを確認します。

調整方法

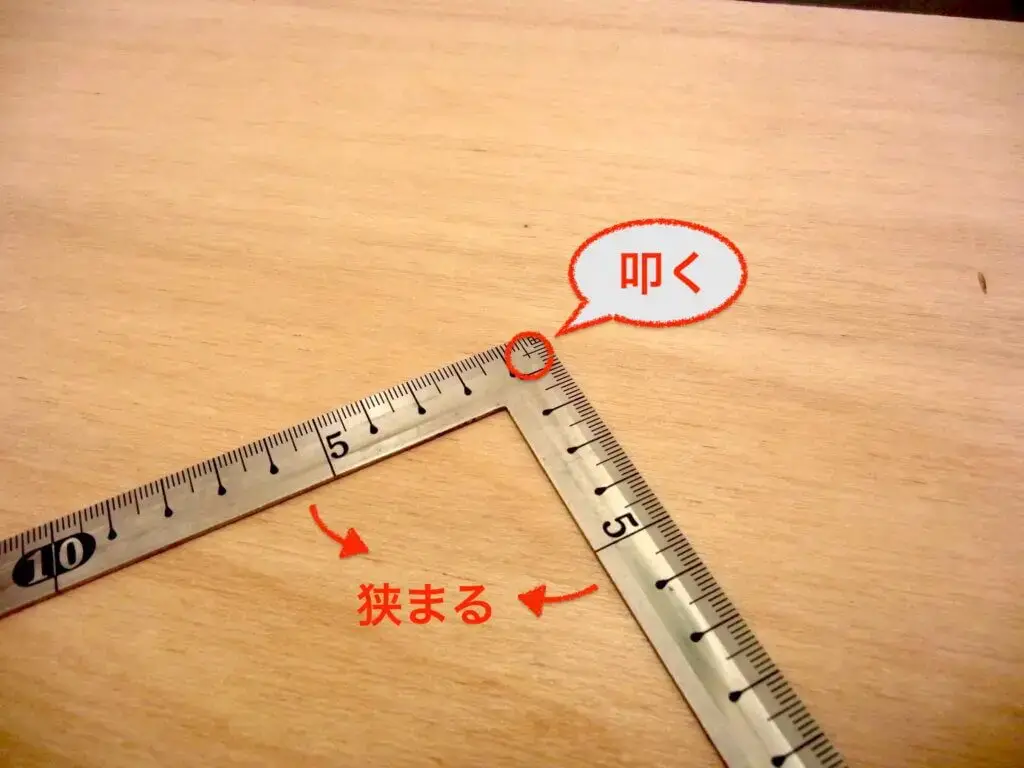

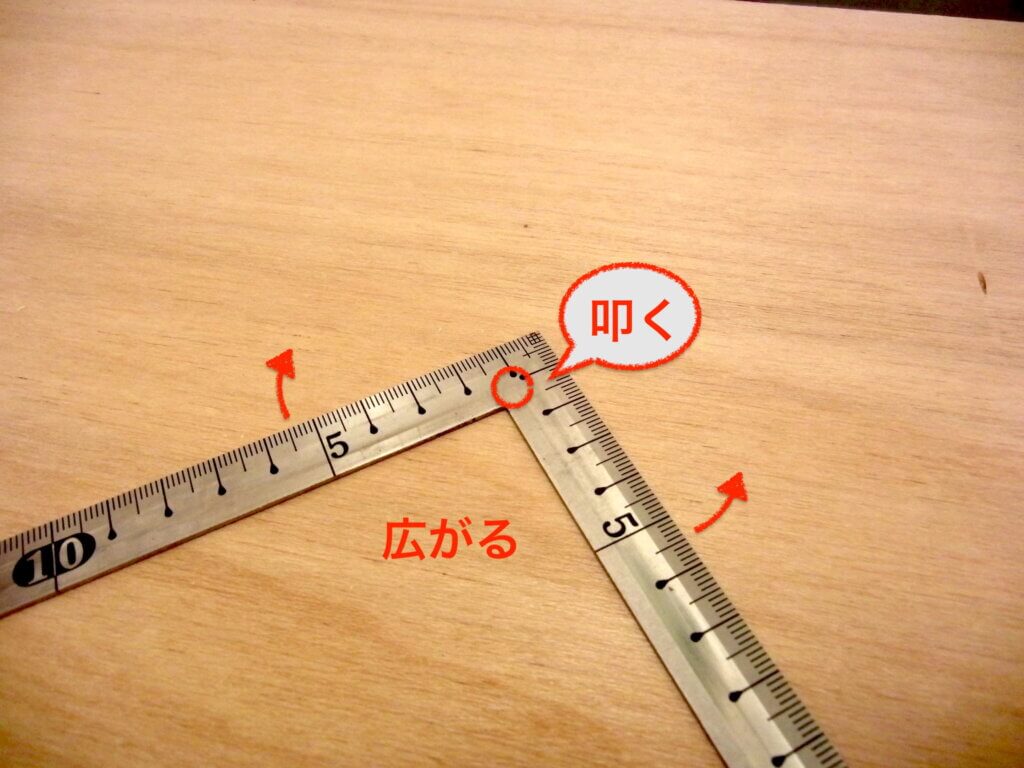

矩の手(かねのて)の部分を叩いて調整します。

▼矩の手(かねのて)の部分を金槌で叩きます。

▼外側を叩くと 内側に曲がって「角度が狭く」なります。

▼内側を叩くと 外側に広がり「角度が広く」なります。

おすすめのさしがね3選

▼さしがねの王道的な逸品です。両面「cm表記」で使い易い。

▼より正確な墨線を引きたいときに「厚手広巾」がおすすめ。両面cm。

▼短いので取り回しが楽。ひとつ有ると便利な30cmのさしがね。

チャージタイプのAmazonギフトカードがお得!

Amazonギフトカードでのお支払いで最大1.0%還元

※プライム会員は1.0%、通常会員は0.5%、付与上限なし、対象ストア限定、ギフトカードで還元

↓Amazonならプライム会員登録でさらにお得↓

最後に

さしがねはとても奥が深く

先人の知恵にはとても驚かされます。

大工さんの様に使いこなすのは難しいですが

使い方が分かっていれば

とても便利なアイテムになります。

最後まで読んで頂きありがとうございます。

少しでも何かの参考になれば幸いです。